Commission Haltérophilie – Musculation – Santé et Handicap : Respiration, cœur et haltérophilie musculation

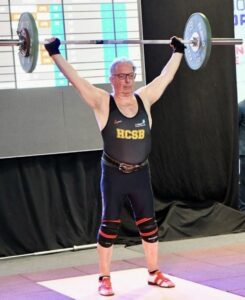

Article de Alain RENAULT. Professeur EPS. Médecin du sport et de rééducation fonctionnelle, retraité. Suivi équipes sportives et préparation physique. Ancien haltérophile national, CTR, Président Vernon et Ligue, élu FFHM, médecin fédéral. Champion et recordman de France Master 75. Auteur de plusieurs ouvrages sur l’Haltérophilie-Musculation-Santé. Licencié FFHM Savoie.

Revue Cœur et sport. Dilatation de l’aorte ; N°37 novembre 2013.

Aorte et perturbations hémodynamiques de l’exercice musculaire.

La pratique du sport est associée à des modifications hémodynamiques dont on comprend facilement qu’elles peuvent aggraver une dilatation aortique.

- L’augmentation de la fréquence cardiaque augmente le nombre d’à-coups appliqués sur la paroi aortique et donc favorise sa fragilisation et sa dilatation. En fait, avec l’âge, le diamètre aortique augmente doucement, et on peut penser que cela reflète l’accumulation des à-coups de pression reçus au cours de la vie.

- L’augmentation de la pression artérielle augmente la contrainte sur la paroi, contre laquelle la solidité de sa structure doit lutter.

Certains sports s’accompagnent d’une augmentation importante de la pression artérielle ; l’exemple le plus classique est l’haltérophilie.

- L’AORTE est un conduit dont le rôle est de permettre le passage du sang dans le reste de l’organisme. On peut imaginer que son diamètre doit s’adapter à l’importance du débit sanguin qui la traverse. En effet, le diamètre aortique qui est grossièrement proportionnel à la taille grandit au cours de l’enfance en parallèle à l’augmentation du débit cardiaque.

Les conclusions proposées par les auteurs de cette étude italienne sont que :

- Un diamètre aortique (en TM avec mesure du bord d’attaque au bord d’attaque) supérieur à 40 mm chez l’homme, ou 36 mm chez la femme, doit faire suspecter une pathologie aortique ;

- L’effet du sport semble minime sur ce diamètre (à la différence du diamètre et de l’épaisseur ventriculaires gauches) ;

- Les dilatations aortiques observées sont survenues après la carrière sportive.

Conclusion. La dilatation aortique n’est pas en relation avec la pratique du sport, mais la présence d’une dilatation peut poser des problèmes pour savoir quels sports autoriser ou déconseiller. Ainsi, l’aorte thoracique ascendante de l’athlète présente des adaptations fonctionnelles, variées selon la discipline pratiquée et bénéfiques pour la performance sportive.

Il n’existe en revanche pas de remodelage morphologique net expliquant une dilatation aortique nette. L’observation d’une aorte dilatée chez un athlète impose donc un bilan et une surveillance classique.

Commentaires du Dr Alain RENAULT.

Article intéressant.

L’Haltérophilie est nommée par certains cardiologues depuis environ une quarantaine d’années. Cela correspond à l’idée du « phénomène de Valsalva », soit les effets produits par des efforts maximaux en apnée. Cela correspond à une méconnaissance de la pratique de l’haltérophilie, mais nécessite une pratique correcte, concernant le temps d’apnée, la nécessité d’expirer, le temps de récupération, le nombre de répétitions. Médicalement, le contrôle de sa fréquence cardiaque et de la TA.

Valsalva (manœuvre de)

Geste consistant à gonfler la poitrine et à pousser en bloquant sa respiration, comme on le ferait pour gonfler un ballon ou pour se déboucher les oreilles en avion. Cette manœuvre produit une élévation des pressions dans la poitrine qui stimule le système vagal et abouti à un ralentissement du cœur pendant quelques secondes. Cette manœuvre peut s’avérer utile pour interrompre une tachycardie jonctionnelle.

La manœuvre de Valsalva permet d’inverser les problèmes cardiaques, tels que les arythmies et permet d’identifier certains souffles cardiaques. En effet, pendant la manœuvre, le corps subit des changements que l’on peut diviser en quatre phases :

- Phase I : la pression causée par le fait de retenir sa respiration, provoque une augmentation transitoire de la pression artérielle. À ce stade, les veines sont vidées de leur sang, ce qui réduit la circulation du sang dans les poumons ;

- Phase II : la pression à l’intérieur de la poitrine entraîne une diminution du retour sanguin vers le cœur, entraînant une chute de la pression artérielle, mais une augmentation de la fréquence cardiaque ;

- Phase III : il s’agit du moment où la manœuvre est terminée. (Expiration). Les muscles thoraciques se relâchent et la pression artérielle tend à diminuer davantage ;

- Phase IV : dans cette phase, le sang retourne normalement au cœur, régulant le flux sanguin et entraînant une normalisation de la pression artérielle.

Ces phases se déroulent très rapidement et ne sont pas facilement observables.

Pratique de l’Haltérophilie et de la Musculation.

- Conserver du dynamisme au mouvement. Inspiration et blocage court (durant l’effort principal) suivi d’une expiration. Séries de 1 à 3 (voir 5) répétitions.

- Éviter des séries de nombreuses répétitions en apnée, penser à expirer à chaque mouvement.

- Prendre un temps de repos suffisant entre chaque série (diminution de la Fc).

- Adapter en fonction de ses moyens et de son âge. Rappel : Fc maximale = 220 – âge. Fc seuil aérobie autour de 75% de la Fc maxi (variable selon le niveau d’entraînement).

- Avec ces règles, la pratique peut s’exercer de nombreuses années. Au haut niveau on peut supporter 2 séances par jour, 4 fois par semaines (en alternant les exercices).

- Contrôler sa Fréquence cardiaque et une éventuelle Hypertension artérielle.

- Après 70 ans, il faut se contenter de deux à trois séances par semaine (avec 2 à 3 jours de récupération).

Il faut apprendre à se connaitre et adapter à ses moyens.

NB : question sur « le travail foncier ». Pas de séries avec 10 à 15 répétitions en apnée. Sollicitation musculaire de type « prise de masse », mais peu efficace sur la force (type de fibre musculaires lentes ou intermédiaires), se rapproche du culturisme. Toujours penser à inspirer et expirer à chaque mouvement.

HTA et Haltérophilie Musculation.

Le sujet hypertendu bien traité médicalement n’est pas une contre-Indication à la pratique de l’Haltérophilie Musculation.

Le vrai sujet est le traitement de l’Hypertension artérielle.

En quelques mots.

L’hypertension artérielle (HTA) n’est pas uniquement liée à « l’âge de ses artères ».

Toute HTA doit être diagnostiquée avec une ou plusieurs causes. Bilan exhaustif, biologique, parfois compliqué comme une éventuelle perturbation hormonale avec une rétention du sodium. Le médecin peut alors prescrire le médicament le plus adapté (en dehors de la liste antidopage) et suivre l’évolution.

Il doit ensuite orienter le patient vers une pratique diététique saine (évitant les excès et produits nocifs : sel, sucre, cholestérol, acides gras saturés …) et des activités sportives adaptées de type aérobie et de renforcement musculaire.

NB : Le muscle joue un rôle de communication entre différents organes, en particulier avec la masse grasse (adipocytes). Il participe à la régulation de la TA dans bien des cas.

Cas personnel : Au début de ma retraite professionnelle, j’étais en surpoids (115 kg) avec une perte musculaire et de force, mais aussi avec une hypertension (avérée mais encore modérée). Après quelques années de renforcement musculaire (2 séances par semaine) et un suivi diététique équilibré et sain, le résultat est réel : poids à 97 kg et gain de force. On peut estimer un gain de 2 kg en muscles pour une perte de graisse jusqu’à 20 kg. Surtout, la TA est normalisée sans aucun traitement médicamenteux (sans parler d’autres améliorations).

Champion et recordman de France Masters 75 ans en novembre 2024